障害年金を請求するとき、「初診日」がいつになるかはとても重要です。

しかし、初診日は間違いやすく、長く療養している人は「初診が昔のことでわからない」というケースも多くあります。

そこで本記事では、初診日の定義や重要性、初診日の証明方法をご紹介します。

初診日に疑問がある人は、最後まで読んで役立ててください。

目次

初診日はなぜ重要?

「初診日が重要と聞くけれど、なぜだろう」という疑問を持つ人は多いでしょう。

まず、初診日の重要性を解説していきます。

初診日が重要な理由は、障害年金の3つの受給要件にすべて関係しているからです。

障害年金の受給要件を見ると理解しやすくなります。

障害年金の受給要件は下記のとおりです。

順番にみていきましょう。

初診日要件

障害年金を受け取るには、初診日に国民年金か厚生年金に加入していることが必要です。(20歳前傷病を除く)

初診日に加入している年金制度により、もらえる障害年金の種類が変わります。

障害基礎年金と障害厚生年金について表にまとめました。

| 初診日に加入していた年金 | 請求できる障害年金の種類 | 障害の等級など |

|---|---|---|

| 国民年金 | 障害基礎年金 | 1級、2級 |

| 厚生年金 | 障害厚生年金 | 1級、2級、3級 障害手当金※ |

障害基礎年金は1級・2級しかありませんが、障害厚生年金では1級~3級までカバーし、一時金も備えています。

さらに、障害基礎年金と障害厚生年金では、もらえる年金額が大きく異なります。

そのため、初診日がいつになるかはとても重要だと考えられています。

障害年金の年金額の詳細は下記の関連記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について

【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について

障害状態要件

障害年金を受けられる障害状態かを判断する日を「障害認定日」といいます。

障害認定日は、原則として初診日の1年6か月を経過した日とされており、「初診日」を基準としています。

また、障害年金は、障害認定日までの期間で年金額を計算する制度です。

初診日が変わると障害認定日も変わり、年金額が変動することもあるのです。

このように障害状態を判断する際にも初診日は関わっているため、初診日がいつになるのかは重要視されています。

保険料納付要件

保険料納付要件は、初診日の前日の時点で下記のいずれかを満たすことが必要です。

- 初診日がある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めている(免除含む)

- 初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

初診日が変わると、保険料の納付状況も変わってしまいます。

保険料の未納が多い場合、保険料納付要件を満たせなくなり、障害年金の請求自体ができなくなることもあるのです。

このように、初診日は障害年金の3つの受給要件に深く関係しているため大変重要だといわれています。

障害年金の受給要件をもっと詳しく知りたい人は関連記事をご覧ください。

障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者

障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者

障害年金の初診日とはいつのこと?

障害年金の初診日は、障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

整骨院や鍼灸院などでの施術は医師の診療とはみなされず、初診日には該当しません。

健康診断を受けた日は初診日になる?

健康診断を受けた日(健診日)も原則として、初診日として扱われません。

ただし、下記の2つの条件を満たす場合は、例外として「初診日として認めることができることとする」とされています。

- 健康診断後にかかった病院で初診日の証明が取得できない

- 直ちに治療が必要と認められる健診結果である

この場合、請求者が健診日を初診日としてほしいとの申し立てを行い、健診日を証明する資料を添付することが必要です。

上記の申し立てが必ず初診日として認められるわけではなく、初診日として認めるかの判断は日本年金機構が行います。

参考:障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて|厚生労働省年金局事業管理課長通知

初診日の主な具体例

初診日の取扱いについての例示をまとめました。

| 具体的な状況例 | 初診日 |

|---|---|

| 障害となる傷病に対して治療行為を受けた または療養に関する指示があった | 障害の原因となった傷病で初めて診療を受けた日 |

| 同じ傷病で転院した | 一番最初に医師などの診療を受けた日 |

| 過去の傷病が治癒後、再度傷病が発症した場合(社会的治癒も含む) | 再発後に最初に診療を受けた日 |

| 誤診の場合でも、その後に正確な傷病名が確定した | 最初に誤診をした医師等の診療を受けた日 |

| じん肺症、じん肺結核 | 初めてじん肺と診断された日 |

| 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合 | 最初の傷病の診療を受けた日 |

| 先天性の知的障害(精神遅滞) | 出生日 |

| 発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など) | 自覚症状があって初めて診療を受けた日 |

| 先天性股関節脱臼 | 完全脱臼したまま生育した場合は、出生日 青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日 |

例えば、不眠と頭痛で医療機関を受診した例で見てみましょう。

この場合、うつ病と診断されたメンタルクリニックではなく、不眠と頭痛で内科を初めて受診した日が「初診日」となります。

相当因果関係があると初診日が変わる

相当因果関係とは、障害年金の初診日を見るときに「前の傷病」と「後の傷病」に関連があるかに着目する考え方です。

「前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろう」と認められる場合は「相当因果関係あり」とみなされて、前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。

前発の病気やケガが後発の病気の原因であるかどうかで、「相当因果関係あり・なし」が判断されて、初診日が変わります。

代表的な例として、糖尿病を患う人のケースを紹介します。

上記の例では、腎不全ではなく糖尿病で医師の診療を受けた日が「初診日」となります。

相当因果関係の詳細は関連記事でわかりやすく解説しています。

相当因果関係とは?障害年金の初診日の判断に重要な「相当因果関係」について解説

相当因果関係とは?障害年金の初診日の判断に重要な「相当因果関係」について解説

社会的治癒が認められると初診日が変わる

社会的治癒とは、社会保険独自の見方で、以下を満たす場合に認められることがあります。

- 医学的に治癒していなくても、治療の必要がない

- 普通に生活したり就労したりできる期間がおおむね5年以上ある

社会的治癒に該当するかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容によって日本年金機構が個別に判断します。

社会的治癒が認められると、医学的には治癒していなくても、「社会的には治癒して、新たな傷病になった」とみなされるのです。

そのため、社会的治癒が認められたあとに医療機関を初めて受診した日が、初診日となります。

初診日の証明方法

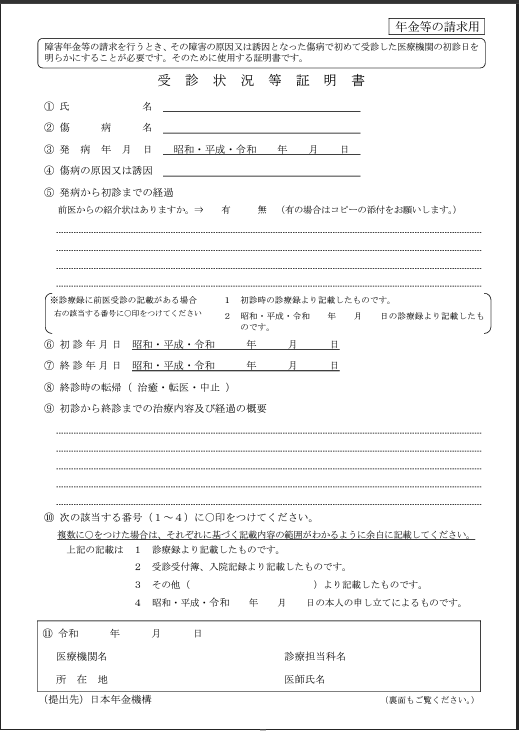

初診日は、障害の原因となった傷病で初めて受診した医療機関が作成する「受診状況等証明書(初診日証明書)」で証明されます。

受診状況等証明書と診断書を作成してもらう医療機関が同じである場合は、受診状況等証明書の提出は必要ありません。

初診の医療機関以外からの証明についてご紹介します。

初診の医療機関から転院している場合

初診の医療機関から転院している場合は、初診の医療機関で「受診状況等証明書」の記載を依頼します。

しかし、以下のようなときは初診の医療機関で受診状況等証明書が取得できません。

- 初診から長期間経っており医療機関に記録が残っていない

- 初診の病院が廃院している

このような場合に「受診状況等証明書」を取得する手順は下記のようになります。

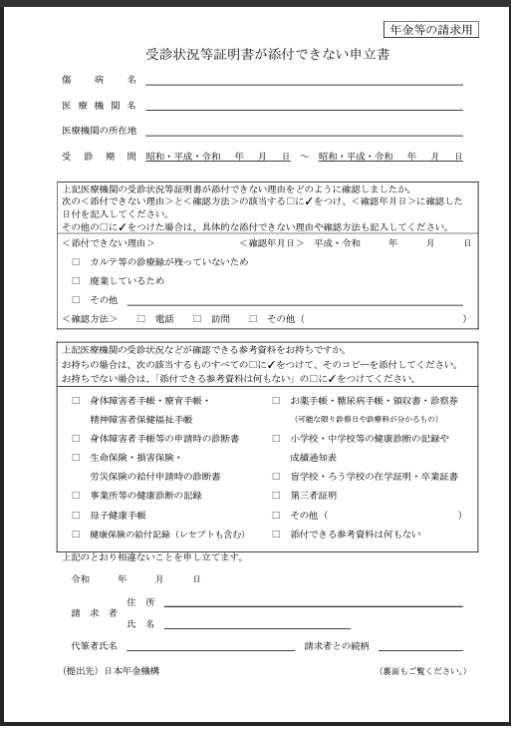

2番目の医療機関に関する「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成

「受診状況等申立書」が取得できるまで上記の作業を繰り返します。

初診日がわからない場合

初診日がわからない場合、自宅に以下のような書類が残っていないかを確認しましょう。

- 過去の病院の領収書や診察券

- 過去のお薬手帳

- 過去の日記や家計簿等の記録 など

手元にある書類や記録から、初診の可能性のありそうな医療機関に連絡をとり、「受診状況等申立書」を記載してもらえるかを確認します。

どの病院にも初診の記録が残っておらず、受診状況等申立書が取得できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することとなります。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」には初診日を証明する書類の添付が必要です。

- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者の保健福祉手帳

- 身体障害者手帳などの申請時の診断書

- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書

- 交通事故証明書

- 労災事故証明書

- 会社の健康診断の記録

- 紹介状

- お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券

- 第三者証明書

上記の書類を添付すれば必ず初診日が証明できるわけではなく、書類の整合性をみて判断されます。

第三者証明とは

第三者証明は、正しくは「初診日に関する第三者からの申立書」といいます。

三親等以内の親族以外の人で、隣人、友人、職場の同僚などの第三者に、医療機関を受診していたことを証明してもらうものです。

第三者証明書は原則として2名(2枚)以上に作成してもらうことが必要です。

しかし、申請者が初診日頃に受診していた病院の医師や、看護師などの医療従事者による第三者証明書であれば、1枚(1名)だけであっても認められます。

第三者証明を提出すれば必ず初診日として認められるわけではなく、日本年金機構が資料の整合性を見ながら総合的に判断します。

第三者証明の詳細は関連記事でわかりやすく解説しています。

障害年金の第三者証明とは?家族や医師が書くもの?書き方もわかりやすくご紹介!

障害年金の第三者証明とは?家族や医師が書くもの?書き方もわかりやすくご紹介!

初診日の証明は大変難しいケースが多く見られます。

「自分で初診日の証明をすることが大変だ」と感じるときには、障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。

障害年金の初診日|よくある質問

障害年金の初診日について寄せられる質問に回答していきます。

初診が10年以上前でカルテが残っていません。別の病院で初診日の証明をしてもらえますか?

10年以上前に初診がある場合、初診の病院の後に通院した病院があれば、その病院で「受診状況等申立書」を記載してもらえるかを確認します。

多くの場合、受診状況等証明書が取れずに、前述した「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することとなります。

10年以上前の初診の病院での診療後、最近受診した病院までの期間に全く治療の必要がなく、通常の生活や就業ができる場合は、社会的治癒が認められることがあります。

社会的治癒が認められると、最近通院している病院に初めてかかった日を初診日とすることができますが、認定されるのはとても難しいです。

社会的治癒は「治療の必要がなく症状もなく、社会生活を普通に送ることが長期間できている」ということを誰が見てもわかるように証明することで初めて認められます。

そのため、社会的治癒の認定へのハードルは大変高いと言えるでしょう。

初診日当時、専業主婦で国民年金の保険料を納めていません。障害年金をもらえるでしょうか?

結論からいうと、障害基礎年金の受給対象となります。

会社員や公務員の配偶者の扶養になっている人は、国民年金の第三号被保険者です。

年金制度全体で第三号被保険者の保険料を賄う仕組みになっているので、第三号被保険者は年金保険料を支払う必要がありません。

そのため、第三号被保険者は初診日が国民年金の加入期間となり、障害の状態が障害等級1級または2級に該当すれば障害基礎年金を受給できます。

また、第三号被保険者は厚生年金には加入していないため、障害厚生年金を受けることはできません。

まとめ

障害年金の初診日は、障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師の診療を受けた日のことです。

初診日は、障害年金の3つの受給要件に深く関わっているため、障害年金の請求には大変重要視されています。

しかし、初めて医療機関にかかった日が前のことで、初診日がいつなのかわからなかったり、転院を繰り返していて初診日の証明が難しかったりすることも多く見られます。

自分で初診日を証明できないときは、障害年金専門の社労士が力になります。

初診日の証明や書類の作成など、障害年金の請求でお困りのときは、ぜひピオニー社会保険労務士事務所へご相談ください。