障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障が出たときに、生活を支える大切な公的年金制度です。

身体障害だけでなく、精神疾患や内部疾患が原因でも障害年金の支給対象ですが、障害年金について難しくてよくわからないという人が多くいます。

この記事では、「障害年金とは何か」から始まり、その種類や受給できる条件、請求のタイミングまで、制度を正しく理解するために必要なポイントを丁寧に解説します。

初めて障害年金について調べる方でも、読み進めるだけで全体像がつかめます。

障害年金について知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的な年金制度です。

障害年金は、老後に受け取る「老齢年金」とは異なり、現役世代の人が対象です。

例えば、視覚や聴覚の障害、手足の不自由などの身体的障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患、心臓病やがん、糖尿病といった内部の病気が原因で生活に制限がある場合にも、障害年金の対象となります。

また、障害者手帳の有無に関わらず、一定の条件を満たせば障害年金を受け取ることができます。

障害年金は、障害のある人の生活を支える大切な支援制度であり、受給できれば経済的な不安を軽くすることができます。

本来障害年金は「請求する」ものですが、この記事では一般的に浸透している表現を採用し「申請する」と表記します。

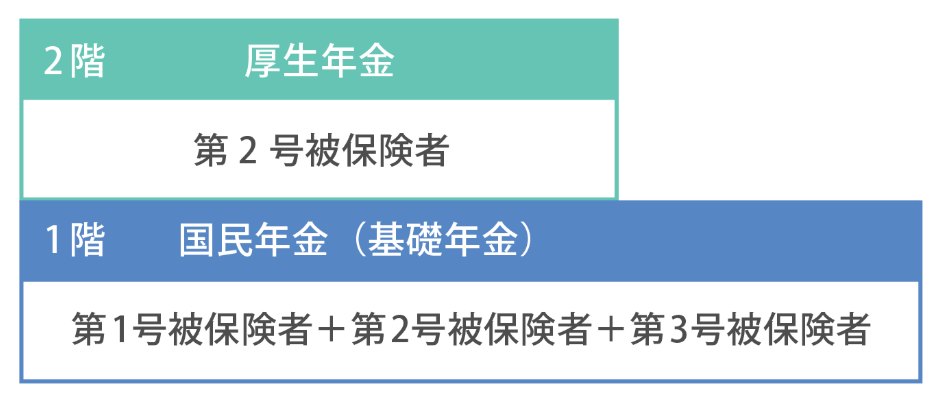

障害年金の種類は2つ

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

【障害基礎年金】

障害年金のうち、「障害基礎年金」は、初診日に国民年金に加入していた人が対象で、1級または2級に該当する場合に受け取れます。

支給額は定額で、障害の重さによって金額が決まります。

【障害厚生年金】

「障害厚生年金」は、初診日に厚生年金に加入していた人が対象です。

障害等級は1級から3級まであり、さらに軽度の障害には「障害手当金」が支給される場合もあります。

障害厚生年金の金額は、加入期間や納めた保険料に応じて変わります。

障害年金が受け取れる年齢

障害年金は原則として20歳から受給でき、65歳になるまでに申請する必要があります。

障害年金は、病気やけがで障害の状態になったとき、その障害が障害年金の等級基準に該当していれば、20歳以降に申請できます。

先天的な疾患(知的障害など)がある人でも障害年金が申請できるのは20歳からとなるので、注意しましょう。

障害年金の支給は、受給要件を満たし続けている限り、年齢に関係なく継続されます。

ただし、65歳を過ぎてからの新規申請は、限られた条件でしか認められていません。

障害年金を受け取りたい場合は、早めに情報を確認し、必要な手続きを忘れずに行うことが大切です。

障害年金の年齢制限については、下記の関連記事で詳しく紹介していますのでぜひご覧ください。

障害年金に年齢制限はある?障害年金を申請できる年齢について

障害年金に年齢制限はある?障害年金を申請できる年齢について

障害年金を受給するため要件はこの3つ

障害年金は、障害があれば誰でも申請できるものではありません。

次の3つの要件をすべて満たすことができる人だけが障害年金を申請できます。

- 初診日要件

- 保険料納付要件

- 障害状態要件

それぞれみていきましょう。

初診日要件

障害年金の申請には、初診日が年金加入期間中にあることが必要です。

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことを指します。

この初診日が、国民年金または厚生年金の加入中でなければなりません。

初診日について勘違いしやすいのは「診断が確定した日」ではなく、「障害の原因となった症状で最初に医療機関を受診した日」であることです。

なお、次の2つのケースでは加入要件は問われません。

・日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金未加入期間中

障害年金の審査では、この初診日が非常に重要なポイントになるため、正確な確認が不可欠です。

障害年金特有の初診日の考え方については、関連記事でわかりやすくご紹介しています。

障害年金における「初診日」とは?初診日の重要性や証明方法も併せて解説

障害年金における「初診日」とは?初診日の重要性や証明方法も併せて解説

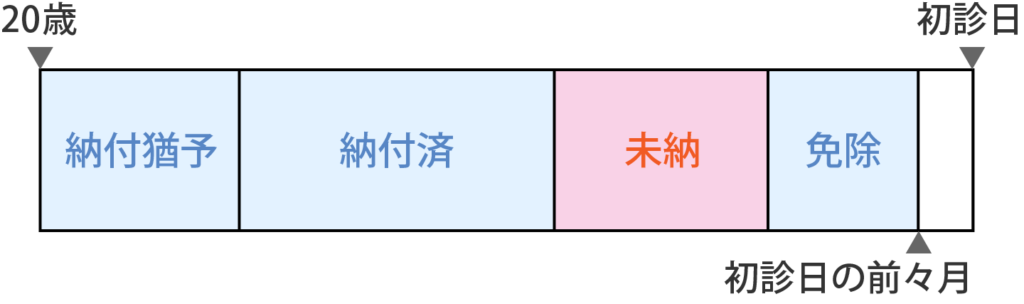

保険料納付要件

障害年金を受け取るには、一定の年金保険料を納めていることが必要です。

障害年金の「保険料納付要件」とは、初診日の前日までに保険料をどれだけ納めているかで受給資格が決まる重要な基準です。

保険料納付要件には、以下の2つのルールがありいずれかを満たすことが必要です。

(1)直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)

まずは「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(直近1年要件)」を満たしているかを確認します。

この要件をクリアしていれば、障害年金の申請ができます。

※直近1年要件を利用できるのは、初診日において65歳未満であり、初診日が2026年4月1日以前にある人です。

(2)全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)

もし「直近1年要件」を満たしていない場合でも、次の要件を満たせば保険料納付要件をクリアできます。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、「被保険者期間の3分の2以上において納付済または免除されていること」

つまり、未納期間が被保険者期間の3分の1未満であれば、保険料納付要件を満たせます。

障害年金は生活を支える大切な制度だからこそ、保険料の納付状況は年金事務所でもしっかりとチェックされます。

保険料納付要件の詳細は、下記の関連記事でわかりやすくご紹介しているので、ぜひご覧ください。

障害年金の保険料納付要件とは?特例・未納があっても受け取れるケース

障害年金の保険料納付要件とは?特例・未納があっても受け取れるケース

障害程度要件

障害年金を受け取るには、障害の状態が定められた基準に該当している必要があります。

障害年金の「障害程度要件」とは、障害認定日または現在において、障害の程度が国の定める基準に該当しているか、判断されるものです。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日、またはその前に症状が固定した日を指します。

この時点で障害年金の等級に相当する状態であることが必要です。

また、障害認定日時点では該当しなかった場合でも、その後に症状が悪化し、基準を満たす障害状態となった場合には、現在の状態をもとに障害年金を申請できます。

障害年金では、生活や仕事への影響度合いに応じて等級が決まり、その判断は「障害認定基準」に基づいて行われます。

障害年金の基準とは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金に該当する具体的な程度が書かれており、この基準をもとに判断します。

おおまかに、1級と2級は日常生活の支障や制限、3級は労働の支障や制限をもとに区分されています。

障害年金の申請に必要となる3つの要件は、下記の記事でさらに詳しくご紹介しています。

障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者

障害年金の受給条件とは?申請に必要な3つの条件と対象者

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

参考:障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構

障害年金で受給できる金額(令和7年度)

障害年金で受け取れる年金額は次のとおりです。

| 障害等級 | 障害厚生年金 | 障害基礎年金 |

|---|---|---|

| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25 +(配偶者加給年金額239,300円) | 1,039,625円+(子の加算額) |

| 2級 | 報酬比例の年金額 +(配偶者加給年金額239,300円) | 831,700円+(子の加算額) |

| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障623,800円) | なし |

| 障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額×2 (最低保障1,247,600円) | なし |

詳しい計算方法や加算額については以下の記事で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について

【令和7年度版】障害年金でもらえる金額について

障害年金がもらえる病気やけが

障害年金は、病名にかかわらず障害の程度が基準に該当すれば受給できます。

つまり、「この病名でないともらえない」といった決まりはありません。

大切なのは、その病気やけがによって生活や仕事に支障がある状態であるかどうかです。

以下のように、外部障害・精神障害・内部障害など、さまざまな症状が障害年金の対象となります。

| 障害の種類 | 対象となる主な病気やけが |

|---|---|

| 外部障害 | 視覚障害、聴覚障害、言語・音声障害、手足のまひ・切断、脊髄損傷など |

| 精神障害 | 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、知的障害、てんかんなど |

| 内部障害 | 心臓病(心筋症・心不全など)、腎不全、糖尿病(合併症含む)、肝硬変、呼吸器疾患(COPDなど)、がんなど |

また、よくある誤解として「障害者手帳がないと障害年金はもらえないのでは?」という声がありますが、これは誤りです。

障害年金は障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断書などで障害状態が認められれば受給できます。

どのような病気やけがであっても、まずは状態を正しく把握することが重要です。

障害年金の対象となる病気やけがの詳細は、下記の記事でさらに詳しくご紹介しています。

障害年金の受給対象となるけケガ・年齢について

障害年金の受給対象となるけケガ・年齢について

参考:障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。|日本年金機構

障害年金を請求できる時期はいつ?申請方法は?

障害年金は、原則として初診日から1年6か月後以降に請求できます。

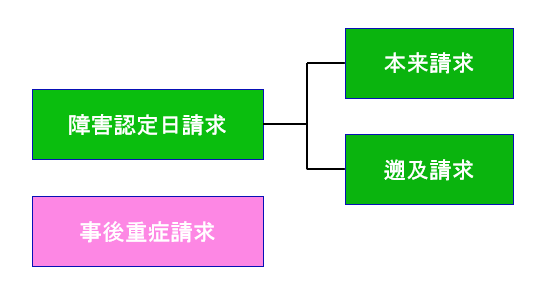

障害年金の申請には、主に2つの方法があります。

1つ目は「障害認定日請求」と呼ばれ、初診日から1年6か月が経過した日(=障害認定日)に障害の程度が国が定める基準に該当している場合に行います。

2つ目は「事後重症請求」といい、障害認定日には該当していなかったものの、その後に障害が重くなったときに行う請求方法です。

また、障害認定日から1年以上経過してから申請する場合は「遡及請求」となり、最大で過去5年分の障害年金をさかのぼって受け取れる可能性があります。

請求の時期と方法によって受け取れる障害年金の金額や必要書類が異なるため、事前の確認と準備がとても大切です。

障害年金の申請タイミングや方法の違いを表にまとめました。

| 申請の種類 | 申請のタイミング | 受給開始時期 | 特徴など |

|---|---|---|---|

| 障害認定日請求 | 初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)に、障害の状態が年金等級に該当しているとき | 障害認定日までさかのぼって支給開始 | 一番早く年金を受け取れる可能性がある |

| 事後重症請求 | 障害認定日には等級に該当していなかったが、その後重くなったとき | 請求した月の翌月から支給開始 | 障害認定日には該当していなかった人が対象 |

| 遡及請求(そきゅう) | 障害認定日請求を、認定日から1年以上経過して行うとき | 最大5年まで遡って支給される可能性がある | 申請時期が遅れても過去分が受け取れる場合がある |

障害年金の申請方法については下記の関連記事をご覧ください。

▶障害認定日請求とは|2通りの請求方法とできない場合の対処法

まとめ

障害年金は、病気やけがによって生活に支障が生じたときに、経済的な支えとなる大切な制度です。

障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、金額に違いがあります。

初診日や保険料の納付状況、障害の程度といった条件を満たすことで障害年金を受給できます。

障害を抱える人にとって、2か月に一度振り込まれる年金は大きな安心材料となるでしょう。

自分や大切な人の未来を守る一歩を踏み出してみませんか。

障害年金についてわからないことやお悩みがございましたら、お気軽にピオニー社会保険労務士事務所にご相談ください。